『坂の上の雲』は、ご存じの通り司馬遼太郎の歴史小説名である。この小説のあらすじは、明治維新で誕生した新政府が日本の経済を発展させながら軍事力増強を図るという「富国強兵」を合い言葉に近代国家に脱皮した先が、ついに列強の一つロシア帝国を打ち破るという歴史的偉業を成し遂げたことを描いたものである。

平成二一年一〇月に文藝春秋臨時増刊『 「坂の上の雲」と司馬遼太郎』が発売された。この増刊号は、NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」が放送されることに併せて発売されたものだ。その中に一つだけ異質の論文が掲載されている。それは、川村秀「軍神 広瀬武夫死の真相」である。この論文の主題である広瀬武夫少佐と云えば、日露戦争開戦初頭、明治三七年三月二七日に行われた第二次旅順港閉塞作戦の指揮官で、乗船していた福井丸を沈没させ同船から脱出する際に部下の杉野孫七上等兵曹の行方を追ううちに退避がおくれたことから、カッターで母船に帰還するころには砲火が集中するようになって砲弾が命中し戦死したとされている。後に広瀬は昇進し中佐となった。

この論文は広瀬の勲功を称えたものではない。広瀬戦死後のロシアと日本の広瀬の扱いを纏めたものである。同論文は、RTVロシアTVが第二次世界大戦終了六〇周年と日露戦争終結一〇〇周年を記念して制作したドキュメンタリー番組「世界の諜報戦争」の中で広瀬がロシア軍により栄誉ある葬礼が営まれていたことを見出し紹介したものである。同番組は二〇〇五年二月一六日に前編を同年三月二日には後編を放送されている。広瀬の戦死状況について『坂の上の雲』では、「……そのとき、広瀬が消えた。巨弾の砲弾が飛びぬけたとき、広瀬ごと持って行ってしまったらしい。……」と広瀬の体が海中に墜落しその後は不明となったと表現している。

同番組の中では、この時の状況に付いて広瀬は砲弾に撃たれたものではなく、戦艦レトヴィザンから放たれた複数の内火艇による一斉射撃で戦死したという。そして海中に消えた広瀬の遺体は、ロシア軍に発見され、サンクト・ペテルブルク時代に親交のあったコヴァレフスキー子爵の二人(仔細は不明であるが兄がいたことは確かなようである)の子息がロシア船の戦場で遺体を確認して広瀬であることを証明している。皮肉にも、遺体が広瀬であることを証明したのは、広瀬に思いを寄せるアリアズナの兄弟であった。その後は、ロシア軍により広瀬の葬儀が執り行われることになるが、ロシア軍による完璧な軍隊の栄誉礼を持って執り行われた。

翻って、日本国内では、広瀬の戦死について如何なる捉えかたをしていたのかと云えば、それは ロシアとの戦に勝利をもたらす「軍神」として祭り上げることであった。「軍神広瀬」の表現が現れたのは、戦死後おおよそ一か月も経過しないころ発売された実業之日本社発行「征露戦報」で確認することができる。またロシア軍が広瀬のために盛大な葬儀を行ったというニュースが日本に伝わってきたのも意外に早く明治三七年四月一一日付け毎日新聞記事である。

恐らくは、日露戦争の中枢、陸軍参謀本部が開戦前から進めてきた国民に嫌露を植え付けてきたことから敵国ロシアの騎士道を褒めることができなかったためであろう。そのため武士道の国の未来を信じて描かれた「坂の上の雲」では、敵国ロシアが騎士道に則り「広瀬」の葬儀を行ったことを描くことができなかったのであろう。実際問題として日本の戦争指導部は、国威発揚のあまりに「反露」を煽り過ぎたためロシア軍の騎士道を賞賛することは憚られたのであろう。

ならば日本の戦争指導部が採用した国威発揚策すなわち輿論操作とは如何なるものであったのかという疑問がわく。これに付いては陸軍の機密資料「日露戦役に於ける 我帝国の開戦準備の真相」(以後、開戦の真相)([1])が詳しい。それによれば参謀本部の意向により輿論操作の先頭に立ったのは近衛篤麿であった。近衛は、まず対外硬同志会を設立し、さらに同会を発展解消させて対露同志会とした。同会の構成は、元内閣法制局長官神鞭知常が委員長に就任して頭山満、内田良平、平岡浩太郎などの右翼に加え軍参謀本部の情報将校出身である花田仲之助が加わった。花田と云えば、開戦前にウラジオストックにあった本願寺の僧侶としてロシアの諜報を行っていたという経歴の持ち主である。つまり対露同志会とは、参謀本部の意向に沿って対ロシア戦を容認するような輿論を誘導する目的で設立されたことは明らかである。

ところで対露同志会の他にも輿論操作を担った知識人集団がいた。それは「七博士」と云われた東京帝国大学教授戸水寛人、富井政章、小野塚喜平次、高橋作衛、金井延、寺尾亨、学習院教授中村進午である。同年六月一一日、この七博士が連名で、内閣総理大臣桂太郎と外務大臣小村寿太郎に、対露武力強硬路線の選択を迫る意見書を新聞に掲載した。彼等の意図は、新聞を利用してロシアと開戦するべきとの輿論形成を狙ったものであった。わゆる「七博士意見書」事件である。

同意見書に、真っ向から反対したのは幸徳秋水であった。幸徳は、明治三六(一九〇三)年六月一九日付け『萬朝報』の紙面で「開戦論の流行」という記事を載せている([2])。幸徳は対露同志会と七博士の行動に「……露国征伐論が依然として我が国民の間に流行して,殆んど輿論であるかのように見受けられる。しかしその実輿論でも何でもない。多くの主戦論者のために煽動挑発せられたところの一種の流行に過ぎぬのである。……」と彼らの意図を見抜いている。そして七博士に付いては「……彼等を養っておく所以のものは,彼等から開戦の建白を出させるためではない。……」と断じている。

ちなみに「七博士意見書」について陸軍機密資料『開戦の真相』では如何なる扱いになっているのかといえば、その正体を実に明快に明かしている。それは、七博士の一人(恐らくは戸水寛人であろうが「開戦の真相」では特定していない)が小村の知人だったのである。

つまり、日英同盟締結そして日露戦争開戦を主導した小村が自作自演で日露開戦の輿論形成に励んでいたのだ。その努力の甲斐あって「日本はロシアと開戦することになった」とするのが常識である。これを軍事担当者からすると、とても戦争にはならない。戦争には、武器弾薬などの兵器、輸送手段の確保、兵員及びその訓練、食料など周到な準備と時間が必要であって、思い付きでロシアとの戦争を開始できるものではない。要するに小村や陸軍参謀本部が輿論形成に乗り出したころ、既にロシアと戦争をすることを決定していて輿論形成はその手続論にしか過ぎなかったということである。では小村や参謀本部は、いつ、ロシアとの開戦を決意したのかであるが、それは明治三五(一九〇二)年一月三〇日に日英同盟を締結した直後からである。

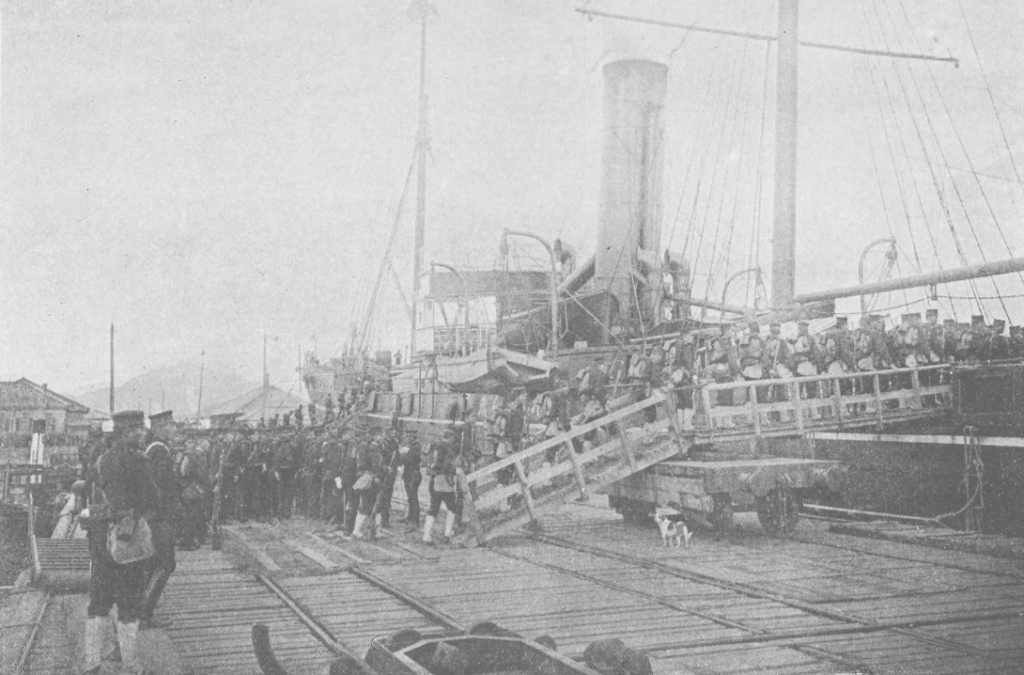

参謀本部の機密書類には、締結直後から対ロシア戦の作戦計画を策定するため両国陸海軍首脳が会合して戦略目標として哈爾浜及びウラジオストックと策定して戦争準備に入っていた。その具体的な成果として海軍ではイギリスに戦艦三笠を建造しているし、陸軍では広大な荒野で敵と対峙した場合の包囲殲滅戦をイギリスから教わっている。陸軍が、イギリスに作戦を教わって包囲殲滅戦を開戦直前に姫路で実施した特別大演習で試していたからこそ日本軍は満洲でロシアを度々追い詰めることができたのである([3])。

出所:「明治三六年一一月姫路地方特別大演習写真帖」

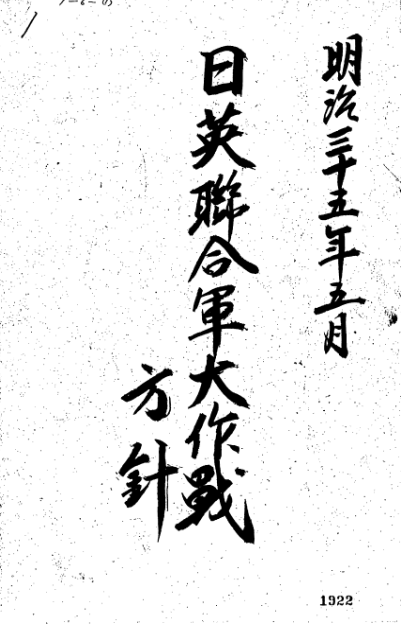

ところで条約締結直後から、イギリスと日本の調整役を担っていたのは福島安正である。その福島がイギリス軍首脳との合同会議に出席するためにロンドンに出向った際に、携えていた対ロシア戦争の基本方針が「日英聯合軍大作戦」ある。その方針書には、日本軍はイギリスと連合軍を結成して満洲のロシアを排除するというものであった。ところが、その結果は、日本陸軍の目論見は惨憺たるもので、日本はイギリスと連合どころかイギリスから一兵の出兵もなく単独でロシアと戦争を開始する羽目に陥ってしまった。日本政府は、イギリが日英同盟を締結した真意を見誤っていたのである。というよりは、老獪なイギリス軍首脳は、イギリスが日本と同盟を結んだ真意を日本には見透かされないように、慎重にかつ大胆に日本を取り込むことに成功していたということである。

イギリスの真意が明らかになるのは明治三八年に日英同盟を改定したときであった。それまで日本はその真意を掴めなかった。日本はイギリスの真意を掴めないままロシアと死闘を繰り広げていたのである。イギリスは、金とダイアモンドに目がくらみボーア戦争に多額の資金と兵力をつぎ込んだことからインド防衛に必要な兵量を確保できないばかりか、中国で大きな利権を有していたイギリスは義和団事件に際して申し訳程度の兵力しか派遣することができなかった。

加えてロシアは中央アジア鉄道をアフガニスタン国境付近迄、鉄路を伸ばしていた。そのためロシア軍は、各地の兵力を鉄道輸送でアフガニスタン国境に集中することが可能となった。この鉄道により僅かな常備軍しかいないインド防衛は、危機に瀕することになった。そのためにロシアがアフガニスタン方面から南下してきた場合に日本陸軍を派遣してインド防衛の最前線に向かわせる心算でいたのだ。つまり日露戦争とは、日本がロシアに対峙するだけの実力があるのかを試す試金石だった。

そして日露戦争の勝敗に目途が立ったもののバルチック艦隊が日本に向けた航海を続けており日本中が神経質になっているころ、イギリスは、日本陸軍の戦闘能力を高く評価したうえで条約改定を持ち出してきた。条約改定の目玉は攻守同盟で、イギリスが戦争を始めたら日本は必ず参戦することを義務付けたものであった。決して日本が拒否することができない絶妙のタイミングであった。この条約改定を最初に切り出したのは小村とされているが、自作自演が得意な小村であることから真相は押して知るべきであろう。イギリスは、将にポーツマスで講和条件をめぐって協議が続けられている最中の同年八月一二日、ロンドンで第二次日英同盟に改定することができた。

イギリスは、インド防衛用兵力に目途が立ったことで狂喜乱舞した。イギリスに取って如何に有利な条件であったのかは、明治三九年二月一九日にヴィクトリア女王の第三子であるコンノート卿( Prince Arthur,1st Duke of Connaught and Strathearn)を訪日させて明治天皇に最高位のガーター勲章を奉呈したことが如実に示している([4])。

一一〇余年前に日本と戦ったロシアであるが、二〇二二年二月二四日木曜日、ウクライナに侵攻を開始した。日本は、西側諸国と歩調を合わせロシアの非を咎める輿論が際限なく沸き起こり「ウクライナかわいそう」という同情論一色に染まることになった。ところで国際間には、紛争当事者及び関係国が守るべき戦時国際法がある。現在のウクライナが紛争地であることから同法が適用されることになる。当然のことであるが同法を日本も批准している。したがって日本政府がウクライナで起こっている軍事紛争で取るべき対応は限られる。そして日本が戦争当事国ではない第三国であることから、守るべきは中立国の義務規定である。戦時国際法で定める中立国の義務は次の三点である。

回避の義務 中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。

防止の義務 中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。

黙認の義務 中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。

ところが、二〇二二年四月一九日、日本政府はウクライナへ自衛隊が保有するドローンと化学兵器対応の防護マスク及び防護衣の供与を決めた。政府の説明ではドローンは市販品で監視用であるこことから武器輸出の条件を定めた「防衛装備移転三原則」の対象外だという説明をしている。しかし動画サイトにはウクライナ軍がドローンを使用してロシア軍を攻撃する映像が数多く登録されている。素人目で見てもドローンは安価な攻撃兵器であろう。その明かしに、防衛省自身がドローンから攻撃を受けた場合に対応する「高出力マイクロ波」(HPM)兵器の研究開発に本格的に乗り出だしていることを防衛装備庁が報告している。鉾が「ドローン」で、盾が「高出力マイクロ波」兵器ということになる([5])。まさしく政府の詭弁であろう。

また日本外務省も「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)に向けた日本の考え方」([6])の中で「……「力」による主張ではなく、法の支配に基づく秩序を構築することが国際社会全体に貢献……」と、国際法に従うことを高らかに謳っている。ところが輿論はウクライナに同情的であり寛容である。そのため日本政府は、輿論を慮って戦時国際法で禁じられている「中立国の義務」を冒してまでウクライナへ軍需物資を届けているのであろう。それもこれも毎日毎日、テレビやインターネットで有識者により繰り広げられる「侵略者ロシアの悪事」を聞かされたならば致し方のないことであろう。その意味では日本政府は輿論に従っていることになる。しかし輿論が是認しているという理由で、日本政府が国際法を無視してよいわけではない。

前段で輿論は、しばしば政府の意向により強引に作りだされてきたことを見てきた。それが現代の有識者はと云えば、311で国民を災害から救出すことに尽力し国民の信頼が厚い防衛省の職員である。それも防衛省付属防衛研究所職員である。そして、殆んど職員は例外なく英国王立防衛安全保障研究所( Royal United Services Institute for Defiance and Security Studies、略称RUSI)([7])の関係者なのである。RUSIの下部組織として「英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)日本特別代表部」([8])がある。RUIS日本代表部のホームページには、代表が元NHK解説委員であり、議長は元英国秘密情報局(MI6)長官 だとある。これは驚きである。ならば毎日テレビで見るウクライナ情勢とは、イギリスMI6を中心として防衛研究所が日本の輿論を「嫌露」に向かわせる諜報を行っていることになる。日露戦争前の輿論を反露、嫌露に導く役割を果たしたのは対露同志会であったが、現代では対露同志会は防衛研究所が担っているということになる。幸徳秋水がいみじくも七博士に警告対していた「……彼等を養っておく所以のものは,彼等から開戦の建白を出させるためではない。……」を国家公務員である防衛研究所の諸氏はどのように受け止められるのであろうか。

小日向白朗によれば岸信介は、蒋介石に尖閣諸島の領有を宣言させて同島近海にある石油を独占しようと試みた。この試みは、国民の知るところとなり、岸の兄弟である時の首相佐藤栄作が弁明と謝罪を行っている。この時の問題が、現在日本の安全保障を脅かす尖閣問題なのである。その後、半世紀が経過した現代では岸信介の孫は、尖閣列島は日本の領土であることから必ず防衛すると意気込んでいる。これは、まるで喜劇であり、一族による自作自演としか映らない。

現代は、小日向白朗の天敵である岸信介の親族が、一二〇年前と同じように反ロシアという諜報戦を仕掛けて日本を新たな日英同盟に誘導しているのではなかろうかと危惧するところである([9])。歴史という物差しの指し示す先にあるものは、おそらく間違いではないだろう。

『坂の上の雲』は、司馬遼太郎が日露戦争を題材として輝かしい日本の明日を暗示するために書かれたものであるが、その足元には昭和二〇年八月一五日の敗戦ですべてをうしなう奈落の底が待ち受けていたことを記憶にとどめておく必要がある。

[Wikiの奇人]

([1])「日露戦役に於ける我帝国の開戦準備の真相」『陸軍一般史料』C13110403300。

([2]) 宮武実知子「「帝大七博士事件」をめぐる輿論と世論」『マス・コミュニケーション研究』関西大学(二〇〇七年〇一月三〇日)一五九頁。

([3]) 陸地測量部『明治三十六年十一月姫路地方特別大演習写真帖』共益商社(一九〇三年一二月六月。

([4])「叙勲裁可書・明治三十九年」A10112611300。

([5])「ドローン・UAS対処にも適用可能な 高出力マイクロ波技術の研究」

http//www.mod.go.jp/atla/research/ats2019/doc/nishioka.pdf。(2022.05.19閲覧)。

([6])『「自由で開かれたインド太平洋」(FOIP)に向けた日本の考え方』日本外務省

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100056238.pdf。(2022.05.19閲覧)。

https://rusi.org/ 。 (2022.05.19閲覧)。

([8]) 英国王立防衛安全保障研究所(RUSI)日本特別代表部

http://www.rusi-japan.org/。 (2022.05.19閲覧)。

コメント